Der Beitrag Hans Bohrmann: Fritz Eberhard erschien zuerst auf Biografisches Lexikon der Kommunikationswissenschaft.

]]>Fritz Eberhard hat nach seinem Studium während der Weimarer Republik als Heimvolkshochschullehrer (Ökonomie) und Politiker (Internationaler Sozialistischer Kampfbund) gearbeitet. Im Nationalsozialismus ging er in den Untergrund, um diese Arbeit fortzusetzen, und wurde 1937 in die Emigration gezwungen (Großbritannien). Dort arbeitet er mit der britischen Kriegspropaganda zusammen (Untergrundsender „Europäische Revolution“, Deutscher Dienst BBC) und wirkte als Buchautor und Journalist. 1945 kam er rasch in die amerikanische Zone Deutschlands zurück, trat in die SPD ein und wurde Landtagsabgeordneter, war Mitglied des Parlamentarischen Rates und wurde 1949 zum Intendanten des Süddeutschen Rundfunks (Stuttgart) gewählt. Mehrfach wiedergewählt, schied er 1958 aus (Nachfolger: Hans Bausch). In seiner letzten Arbeitsphase ging er als Honorarprofessor an die Freie Universität Berlin (Publizistik), wo er von 1961 bis 1968 das Fach festigen konnte (zuletzt als Lehrstuhlvertreter). Nachfolger wurde Harry Pross.

Politische und journalistische Biografie

Fitz Eberhard (geboren am 2. Oktober 1894 in Dresden als Hellmut von Rauschenplat, gestorben am 30. März 1982 in Berlin) war das uneheliche Kind einer Hofdame des Sächsischen Königshofes, die daraufhin ihren Arbeitsplatz verlassen musste. Aufgewachsen ist er in Baden-Baden, wo er auch das Gymnasium besuchte und das Abitur bestand. Einer seiner Lehrer führte ihn in Karl Marx‘ Gesellschaftsanalyse ein, was Eberhard lebenslang prägte. Eberhard studierte in Göttingen, Frankfurt/Main und Tübingen, vorwiegend Volkswirtschaft. Das Studium (1914-1920) wurde unterbrochen von der Einberufung in den Ersten Weltkrieg. An der Universität Göttingen traf er den Philosophen Leonard Nelson, dessen Internationaler Sozialistischer Jugendbund (IJB) mit seiner Ausrichtung auf praktische, politische Arbeit für eine bessere Gesellschaft ihn beeindruckte. Nelsons Philosophie kam von Immanuel Kant her, und vertrat einen ethischen Sozialismus – nicht marxistischer Art. An der neu gegründeten Universität in Frankfurt/Main hörte Eberhard u.a. bei Franz Oppenheimer, dessen sozialreformerischer Elan sich in soziologischer Perspektive mit dem Genossenschaftsgedanken auseinandersetzte. Auch Oppenheimer verstand sich als liberaler Sozialist. Der sich anschließende Universitätswechsel nach Tübingen brachte eine Vertiefung der genossenschaftlichen Gedanken durch Robert Wilbrandt, der den nationalstaatlich verfassten Kapitalismus ergänzen bzw. ablösen wollte. Bei ihm promovierte Eberhard mit einer Dissertation „Über den Luxus“ (1920, ungedruckt), in der er ökonomische Folgerungen aus dem Weltkrieg suchte. Auch Wilbrandt verstand sich als Sozialist und Eberhards Plädoyer gegen den Luxus, das sich mit Blick auf die durch den Krieg vernichteten Werte für ihn quasi von selbst verstand, dürfte Wilbrandts Vorstellungen nahegestanden haben. Eberhard hat in einem Artikel in der Frankfurter Zeitung (10. März 1920) seine Dissertation öffentlich interpretiert.

Nun folgte eine kurze Zeit des Atemholens. Eberhard ist in kleineren, mitteldeutschen Betrieben im Rechnungswesen tätig. Er heiratet eine Ärztin (Dr. Martha Walter). 1922 trat er in Nelsons Bund ein. Von da an galt seine Arbeit vor allem dem Ziel, Geld für die politische Bildungsarbeit des IJB, aus dem sich der Internationale Sozialistischen Kampfbund (ISK) als politische Partei entwickelte, zu verdienen. Und er passte sich den lebensreformerischen Grundsätzen Nelsons an, d.h. er löste seine Ehe, trat aus der evangelischen Kirche aus, wurde Vegetarier, rauchte nicht und trank keinen Alkohol mehr. Der ISK war Eberhards Lebensinhalt geworden und man geht kaum fehl in der Annahme, dass diese Entscheidung die lange erwogene Konsequenz aus den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und der Studienzeit war. Nelsons Anhänger wussten, dass ihre Normen nur von wenigen geteilt wurden, die sich ohne Abstriche der politischen Arbeit widmeten. Um ihre politische Wirksamkeit zu verstärken, traten Nelsons Jünger in die SPD ein. Mit seinen niedersächsischen IJB-Freunden wurde auch Eberhard bald Funktionär der Jungsozialisten. 1925 wurde er mit diesen jedoch aus der SPD ausgeschlossen, weil die Gruppenbildung sich wohl schwerlich in die Parteiarbeit integrieren ließ. Fortan politisch auf sich gestellt, intensivierte der ISK seine Bildungsarbeit und trat in Wahlen, ohne große Erfolge, als eigenständige Partei an. In der Heimvolkshochschule Walkemühle bei Melsungen wurde Eberhard als Lehrer für die ökonomische Bildung zuständig. Nelson, dessen Gesundheit bereits länger fragil war, starb 1927. Sein Nachfolger wurde sein Sekretär Willi Eichler.

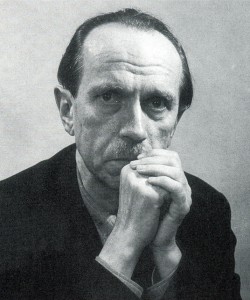

Fritz Eberhard (Quelle: Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung)

Als sich die Kabinette der Weimarer Republik 1930, mit dem Rücktritt des Reichskanzlers Hermann Müller (SPD), dauerhaft nur noch auf die schwankende Loyalität des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg stützten, warf der ISK alles Geld und Personal zusammen und ging nach Berlin, wo sich die Aktivitäten um die Tageszeitung Der Funke gruppierten. Bei der Titelwahl ist es sicher kein Zufall, dass es sich um die deutsche Übersetzung von Lenins Parteiblatt Iskra handelt. Die zugrunde liegenden Analysen der gesellschaftlichen Verhältnisse ähnelten sich sehr, wenn auch der ISK sich als Organisation deutlich von der KPD als Teil der Kommunistischen Internationale abgrenzte und gerade nicht auf eine marxistische Revolution setzte.

Eberhard war als Redakteur beim Funke(n) für die Wirtschaftspolitik zuständig, und eine Helferin, die er dort für den Journalismus anlernte, war die Österreicherin Inge Meisel. Die Zeitung blieb auflagenschwach und war wirtschaftlich ein Zuschussgeschäft. Der ISK machte sich keine Illusionen über Deutschlands politische Zukunft, die ganz klar von der NSDAP geprägt werden würde. Man bereitete sich auf die Abschaffung der Demokratie und die polizeistaatliche Verfolgung aller Demokraten vor. Das faschistische Italien war ein sichtbares Vorbild. Die ISK-Mitglieder wurden nach dem Fünfer-Modell geordnet. Jedes Mitglied arbeitete örtlich politisch lediglich mit vier anderen Mitgliedern zusammen, kannte möglichst keine weiteren Mitglieder, die woanders im Reich tätig waren. Der Vorstand sollte arbeitsfähig bleiben. Er ging nach der sogenannten „Machtergreifung“ am 30. Januar 1933 nach Paris in die Emigration. Das vorhandene Geld der Partei wurde, mithilfe von Fritz Eberhard, illegal aus Deutschland herausgebracht. Durch eine theoretische Zeitschrift, die in Paris gedruckt wurde, gab es für ISK-Mitglieder weiter Analyse und Anleitung. Die Sozialistische Warte wurde mithilfe der „Internationalen Transportarbeitergewerkschaft“ in Hitlers Reich per Eisenbahn und Schiff eingeschleust. Die Inlandsleitung des ISK, die die Gruppen vor Ort regelmäßig aufsuchte, stellte die Verbindung untereinander und mit dem Vorstand in Paris her. Die Grenze nach Frankreich querte Eberhard quasi routinemäßig und versah dabei auch Botendienste, etwa indem er Ernst Fraenkels Manuskript des „Doppelstaat“ mitnahm. Er kannte Fraenkel als Justiziar des Metallarbeiterverbandes aus Berlin. Das Zusammenspiel von Normenstaat herkömmlicher Art mit dem diktatorischen Maßnahmenstaat hatte er selbst beobachten können. Und er hat Fraenkel als Ordinarius für Politikwissenschaft an der FU Berlin erneut getroffen, wo dieser als Dekan der Philosophischen Fakultät die Ernennung von Fritz Eberhard förderte.

Hans Bohrmann (Foto: Wolfgang Eichhorn)

Eberhard hat beschrieben, dass unter den erschwerten Bedingungen des gleichgeschalteten Staates zunächst die Betriebe von ISK-Mitgliedern weiterliefen und auch noch Geld einbrachten. In Hannover gab es eine Brotfabrik; es gab vegetarische Gaststätten (u.a. in Berlin). Die Betriebe wurden als wenig auffällige Treffpunkte genutzt und konnten Ausgangspunkt für illegale Aktionen (etwa Anbringung von Anti-NSDAP-Parolen auf Bahnsteigen) sein. Eberhard selbst schrieb unter mehreren Pseudonymen (Fritz Dreher, Fritz Werkmann, F. Kempf, Fritz Werkmann, Hans Schneider, von Brockhus, Mutmacher) ökonomische Analysen für kleine Zeitschriften, die (unerkannt) oppositionellen Zielen nahestanden. Sie sollten darüber aufklären, dass der Wirtschaftsaufschwung im NS-Staat hauptsächlich durch Aufrüstung zu erklären war. Nach den Olympischen Spielen 1936 wurde die politische Verfolgung solcher oppositionellen Aktivitäten durch die Gestapo verstärkt. Die kleinen ISK-Gruppen mussten sich ruhiger verhalten. 1937 erhielt Eberhard den vertraulichen Hinweis, dass man ihm auf der Spur sei. Er nahm den Wink ernst und schlug sich wiederum über die grüne Grenze durch, über die Schweiz nach Paris. Es ist nicht zu entscheiden, wie die in Paris versammelten ISK-Mitglieder mit ihrem Vorstand diskutierten. Deutlich ist, dass eine Gruppe, die die direkte Aktion in Deutschland wollte, denen unterlag, die Abwarten, so schwer es fiel, für politisch eher geraten hielten. Dabei spielte wohl eine Rolle, ob ein Fanal, wie ein Attentat auf Hitler (wozu Eberhard bereit gewesen sein soll), angesichts der im Reich fortgeschrittenen polizeistaatlich erzeugten Ruhe Aussicht auf folgende spontane Aufstände hätte haben können. Voraussetzung war auch die Bejahung einer Zusammenarbeit mit den angloamerikanischen Geheimdiensten, um eine Bewaffnung zu sichern.

Eberhard zog es weiter nach England, wo er sich in London wieder mit dem ISK-Vorstand zusammenfand. Heftige Zerwürfnisse sind für die politische deutsche Emigration durchaus charakteristisch und können als ein Reflex der fremdbestimmten, um nicht zu sagen unfreien Lage, in der man sich befand, gedeutet werden. Im Falle des ISK kam es in London zu einer Entscheidung: Hans Lehnert, Inge Meisel und Fritz Eberhard traten aus dem ISK aus. Lehnert, der nach einer Verhaftung in Norddeutschland freigekommen und knapp dem NS-Staat entronnen war, flüchtete nach England und ging von dort in die Schweiz, wo er interniert wurde. Eberhard und Meisel zogen in London in eine Wohnung und bekundeten auch damit die nunmehrige Distanz zu den ISK-Werten. Als politische Emigranten aus dem nationalsozialistischen Deutschland hatten sich für beide augenblicklich in England alle Perspektiven verändert. Emigranten wurden im Allgemeinen bestimmten Wohnorten zugewiesen. Sie bekamen, vor allem zu Anfang, keine Arbeitserlaubnis, waren also auf Zuwendungen von mildtätigen Organisationen angewiesen. Von offiziellen Stellen wurden die Emigranten misstrauisch beobachtet, weil sie immer zugleich in Verdacht standen, mit der Nazi-Seite heimlich in Kontakt zu stehen. Von der Botschaft des NS-Staates in London (die seit der Einverleibung Österreichs 1938 auch für Meisel zuständig war) wurden sie, wenn immer möglich, überwacht. Wenn ihre Pässe abliefen, mussten sie immer überlegen, ob sie den Status als staatenloser Ausländer in England einer Verlängerung durch die deutsche Botschaft vorziehen wollten. Als Emigrant durfte man nicht politisch tätig sein und sich nicht ohne Erlaubnis in Organisationen zusammenschließen. Auch private Kontakte nach Deutschland wurden praktisch unmöglich, weil sie von deutscher Seite wenn möglich überwacht und von englischer Seite natürlich misstrauisch beäugt wurden. In Kriegszeiten waren zudem die Postdienste abgebrochen. Das bedeutete, dass Informationen aus Deutschland außerhalb von offiziellen Quellen nur tröpfchenweise ankamen. Unter solchen Bedingungen den Versuch zu unternehmen, die ISK-Gruppen in Deutschland irgendwie informiert zu halten, war schwierig; die deutsche Öffentlichkeit zu erreichen, eigentlich unmöglich.

Fritz Eberhard, der sich auf Englisch geläufig verständigen konnte, versuchte, wie später auch der ISK-Vorstand, Kontakte zur Labour Party aufzubauen. Dabei ging es darum, sich politisch informiert zu halten und so weit wie irgend möglich die deutsche Perspektive der Emigration in England erkennbar werden zu lassen, zumal in der Kriegskoalition in London auch die Labour Party beteiligt war. Für Fritz Eberhard waren diesen Verbindungen so fest, dass sie bis in die mittlere Nachkriegszeit reichten. Er hatte Briefwechsel mit britischen Kabinettsmitgliedern auch in den 1960er Jahren.

Neuen Spielraum gab der Kontakt zu Sefton Delmer und dessen Mitarbeitern beim britischen Geheimdienst MI5. Eberhard wirkte an dessen Radiosender „Europäische Revolution“ als Redakteur und Sprecher mit. Gesendet wurde in deutscher Sprache, vorgeblich als deutscher Untergrundsender, der sein Programm tatsächlich von einer Kanalinsel ausstrahlte. Die Absicht war, die Besatzungssoldaten in Frankreich und in Benelux, womöglich auch in Deutschland zu erreichen. Eberhard wirkte auch während des Zweiten Weltkrieges am deutschen Dienst der BBC als Sprecher und als Kommentator mit, wenn auch die Identität der deutschen Mitwirkenden nicht aufgedeckt wurde und die politischen Botschaften mit den britischen Intentionen übereinstimmen mussten. Wegen der Zusammenarbeit mit der britischen Regierung wurden Fritz Eberhard und seine engeren politischen Freunde zu Beginn des Zweiten Weltkrieges weder in Großbritannien interniert noch in Commonwealth-Länder in Übersee gebracht (wie beispielsweise der Jurist und spätere deutsche Soziologe und Kommunikationswissenschaftler Alphons Silbermann, der nach Australien verschifft wurde; die beiden haben sich in der britischen Emigration nicht kennengelernt).

Eberhard wurde auch eine gewisse politische Arbeit mit gewerkschaftlicher Basis gestattet. Er konnte sich mit anderen Emigranten aus Europa austauschen, eine Zeitschrift in deutscher Sprache herausbringen und, je deutlicher sich die Niederlage im Zweiten Weltkrieg abzeichnete, auch Pläne diskutieren, wie das Erziehungswesen demokratisch neu aufgebaut werden sollte. In diesen Gruppen traf Eberhard u.a. auf den Sozialdemokraten Fritz Borinski, der später an der FU Berlin als Ordinarius Für Erwachsenenbildung wirkte und Eberhard nach seiner Ernennung zum Honorarprofessor für Publizistik begrüßen konnte.

In den gewerkschaftlichen Diskussionsgruppen in England wurden Entscheidungen zur parteipolitischen Neuorientierung vorbereitet, die auch die Mitglieder des ISK betrafen. Die Idee war als Schlussfolgerung aus der Zersplitterung der Linken in der Weimarer Zeit, die Mehrheits-SPD durch den Beitritt zu stärken. So haben sich auch die aus England überwiegend zurückgekehrten politischen Emigranten verhalten. Willy Eichler etwa hat im Parteivorstand der SPD mitgearbeitet und ist einer der wichtigsten Mitautoren des Godesberger Programms geworden, das in der Relativierung der marxistischen Anfänge der SPD auch deutliche Zeichen des Nelsonschen Denkens enthält.

Hellmut von Rauschenplat (Fritz Eberhard) hatte in der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkrieges in England auch die Chance, zusammen mit Hilde Meisel (Monte) seine politischen Ideen in Publikationen eines englischen Verlags zu veröffentlichen. Das waren ISK-Themen: „How to Conquer Hitler” (1940) und „Help Germany to Revolt!” (1942). Die Autoren wollten die britische Öffentlichkeit für die Politik einer sozialistischen Umgestaltung Deutschlands gewinnen und als Vorstufe dazu die deutschen Arbeiter zur Sabotage der totalen Kriegsführung veranlassen. Als Hebel dazu sollten die ISK-Gruppen vor allem in Süddeutschland dienen, die von der Gestapo nicht ausgehoben worden waren. Ziel war eine durchgängige Demokratisierung der Gesellschaft, die die durchaus wirksamen Reste feudaler Macht (ostelbische Grundbesitzer) beseitigt und in der Wirtschaft die Gewerkschaften als Gegenmacht des Kapitals stärkt.

Zur konkreten Umsetzung dieser Absichten gab es zum Ende des Krieges auch Möglichkeiten, mithilfe der britischen und US-amerikanischen Geheimdienste ISK-Mitglieder über die Schweiz illegal nach Deutschland zu senden. Dabei sollten Informationen aus erster Hand gesammelt werden. Bei einem solchen Unternehmen ist Hilda Monte (Meisel) im April 1945 nach dem Übertritt über die Grenze von der Schweiz ins ehemalige Österreich erschossen worden.

Als sich nach der endlichen Kapitulation Hitler-Deutschlands für die Emigranten eine Perspektive auf Rückkehr eröffnete, zeigte sich die britische Militär(besatzungs)-Verwaltung, die vor allem den Nordwesten Deutschlands erhalten hatte, zunächst wenig offen. Sie hielt nichts von deren unmittelbarer Rückkehr nach Deutschland. Eberhard aktivierte deshalb seine Beziehungen zu den Amerikanern und es gelang ihm, mit einer US-Militärmaschine in die amerikanische Zone zu gelangen und als Teil der Militäradministration in Stuttgart Fuß zu fassen.

Voraussetzung für diese Rückkehr war, dass für einen Personal- und Dienstausweis endgültig sein Name geklärt wurde. Die Amerikaner wollten möglichen Werwolf-Aktivitäten die Spitze abbrechen und wünschten, dass der Baron von Rauschenplat einen unverfänglichen bürgerlichen Namen wählte. So kam Fritz Eberhard, was als Nom de Plume schon im Widerstand Freunden bekannt war, auch offiziell in den Pass. Eberhard hat besonders den Vornamen nicht geliebt und stets mit „F.” abgekürzt.

In Stuttgart arbeitete Eberhard als Programmberater (Kontroller) im neu gegründeten amerikanischen Sender „Radio Stuttgart“, wo er auch Kommentare sprach. Er beteiligte sich am Wiederaufbau der Sozialdemokratischen Partei, die von den Nationalsozialisten 1933 aufgelöst worden war, und am Wiederaufbau der ebenfalls 1933 verbotenen Gewerkschaften, wie bereits im Exil vorgeplant. Eberhard berichtete regelmäßig über die Fortschritte bei der Organisationsentwicklung an Vertrauensleute der internationalen Gewerkschaftsbewegung.

Carlo Schmid bereitete in derselben Zeit mit Zustimmung der amerikanischen Besatzungsmacht eine Verfassung für einen Südweststaat vor. Eberhard dürfte schon damals mit ihm bekannt geworden sein, ohne dass beide eine feste Parteifreundschaft schlossen. Das galt auch für den aus Karlsruhe stammenden späteren Bundesfinanzminister in der Regierung Brandt, Alex Möller, der von 1951 an den Vorsitz im Verwaltungsrat des Süddeutschen Rundfunks (SDR) innehatte. Dieser war 1948 als deutsche Rundfunkeinrichtung auf den Stuttgarter Besatzungssender gefolgt, um den östlichen Teil des entstehenden Bundeslandes Baden-Württemberg zu versorgen. Der westliche Teil wurde durch den Südwestfunk (SWF) mit Sitz in Baden-Baden abgedeckt. Im Unterschied zu allen anderen westlichen Bundesländern wurde der Südwesten mit zwei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten versehen, deren Intendanten unterschiedlichen Parteien angehörten. Enge Kontakte behielt Eberhard mit SPD-Abgeordneten, gerade aus dem Stuttgarter Raum, so beispielsweise mit Erwin K. Schoettle, den er bereits aus der Londoner Emigration kannte.

Eberhard wurde für die SPD in den ersten Stuttgarter Landtag 1946 aufgestellt und gewählt. Die konstituierende Sitzung erfolgt noch im Dezember 1946. Im Anschluss an die Konferenz der deutschen Ministerpräsidenten (1947), die nach dem Auszug der ostdeutschen Amtsträger als gescheitert galt, genehmigte die amerikanische Besatzungsregierung den Landesregierungen ihrer Besatzungszone die Einrichtung eines „Büros für Friedensfragen“ mit Sitz in Stuttgart. Diese Dokumentationsbehörde sollte Vorarbeiten für einen etwaigen Friedensvertrag leisten. Zum Leiter dieser kurzlebigen Einrichtung (April 1947 bis Dezember 1948) wurde, im Rang eines Staatssekretärs, Fritz Eberhard ernannt. Seine gute Kenntnis der angloamerikanischen Politik (in Großbritannien gab es eine Labour-Regierung, in den USA war der Demokrat Truman Präsident) haben ihm dabei sicher geholfen.

Fritz Eberhard heiratete 1947 Elisabeth Küstermeier (geb. Schaaf). Diese hatte im deutschen Widerstand an der Rettung von Juden durch das Beschaffen von Ausreisepapieren in katholischen Institutionen mitgearbeitet. Für beide war es die zweite Ehe.

Von Dezember 1948 bis Mai 1949 gehörte Fritz Eberhard zu den 65 stimmberechtigten Mitgliedern des Parlamentarischen Rates, die mit Zustimmung der drei westlichen Alliierten eine Verfassung für einen Weststaat ausarbeiten sollten, welche dann am 23. Mai 1949 in Bonn verkündet wurde. Dabei engagierte sich Eberhard stark bei der Einarbeitung der Regelung zur Kriegsdienstverweigerung in die vorläufige Verfassung.

Als die Intendanz des SDR nach zwei Rücktritten 1949 geregelt werden musste, entschloss sich Fritz Eberhard zur Bewerbung und wurde vom Rundfunkrat, der in Stuttgart damals noch stark von sogenannten „grauen“ (d.h. nicht parteigebundenen) Mitgliedern getragen war, gewählt. Er trat als Intendant zum 1. September 1949 an. Und es gelang ihm, den neuen Sender, der weder private Firma (wie in der Weimarer Republik) noch staatliche Instanz (wie im NS-Staat) war, als sich selbst verwaltende Institution zu festigen und als Teil der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (ARD) zu öffentlichem Ansehen zu führen. 1956 war er Vorsitzender der ARD.

In die Intendanz Fritz Eberhards fiel die Entscheidung über die Errichtung des Fernsehturms auf dem Killesberg, die ein finanzieller Kraftakt war, aber ein wichtiges Zeichen für den Stuttgarter Rundfunk in der Öffentlichkeit darstellte. In Eberhards Intendanz fiel ebenso der Aufbau einer Fernsehabteilung (ab 1952/53), die am Gemeinschaftsprogramm der ARD (1. Deutsches Fernsehen) einen beachtlichen Anteil einbrachte. Durch die Stuttgarter Schule der Fernsehdokumentation erlangte der Sender ARD-weit Aufmerksamkeit. Fritz Eberhard zog begabte und leistungswillige Rundfunk- und Fernsehjournalisten heran, denen er die nötige Freiheit gab, Programme zu gestalten, sodass sie langfristig in der Einrichtung blieben. Da sich Eberhard intensiv ums Programm des Senders kümmerte, wurde er auch mit Programmentscheidungen identifiziert und in Konflikte in der Öffentlichkeit bis in den Rundfunkrat hineingezogen. Weil er seine Position in diesen Konflikten durchsetzen konnte und mehrfach wiedergewählt wurde, glaubte er auch am 31. August 1958 an seine erneute Bestätigung durch den Rundfunkrat. Dieser wählte aber mit knapper Mehrheit den Rundfunkjournalisten und CDU-Politiker Hans Bausch zu seinem Nachfolger. Eberhard hatte wohl den Trend zur Koordinierung von Landespolitik und Rundfunkpolitik unter CDU-Fahnen unterschätzt, worauf die Wahlergebnisse nicht nur im Bund, sondern auch im Südwesten hindeuteten.

Kein Ruhestand, sondern Orientierung zur Publizistik als Wissenschaft

Auf den nahenden Ruhestand mochte sich Fritz Eberhard nicht einlassen. Wie zahlreiche Altersgenossen, die in die Emigration gedrängt wurden, hatte auch er den Eindruck, dass sein Lebensziel mit dem 65. Lebensjahr noch nicht erreicht sei. Vielmehr trieb Eberhard ein Projekt voran, das ihn schon länger beschäftigte. Es ging um die wissenschaftliche Durchleuchtung des Rundfunk-Programms mithilfe der Umfrageforschung. Er war überzeugt, dass die fatale Hinwendung zu Hitler Ende der Weimarer Republik abgewendet werden hätte können, wenn seinerzeit repräsentative Umfrageergebnisse zeitnah zur Verfügung gestanden hätten, und dass sich Umfragen zum Programm positiv auf die Arbeit von Journalisten auswirken könnten. Deshalb hatte er im SDR psychologische Untersuchungen zur Wirkung von Sendungen in Auftrag gegeben. In den letzten Jahren seiner Intendanz hatte er Elisabeth Noelle-Neumann mit dem Allensbacher Institut vermehrt herangezogen, weil dieses sich nach Qualität und Quantität seiner Forschungsergebnisse nicht nur für den NWDR in Hamburg hervorgetan hatte. Noelle-Neumann lud Eberhard ein, in der Allensbacher Bibliothek zu forschen und eine Summe dessen zu ziehen, was Umfrageforschung für das Programm zu leisten vermochte. So entstand in den kommenden Jahren ein umfangreicher Forschungsbericht, der 1962 in einer von Eberhard gegründeten Schriftenreihe erschien. In dem Buch wurden die Techniken der Umfrageforschung und vor allem an Beispielen aus dem Programm des SDR die Reaktionen des Publikums verdeutlicht. Dass die Umfrageforschung in ihren Ergebnissen als angewendete Sozialtechnik auch strittig war, diskutierte er weniger. Das konnten die Studenten der FU in der Politikwissenschaft bei Ernst Fraenkel und Kurt Sontheimer oder in der Soziologie bei Ludwig von Friedeburg und Hans-Joachim Lieber lernen.

Emil Dovifat (Foto: Dorothee von Dadelsen)

Als Eberhard Ende 1960 als Honorarprofessor an die FU Berlin berufen wurde, war das ein inneruniversitärer Vorgang, denn die öffentlich-rechtlich organisierte FU konnte Ernennungen, die nicht auf Beamtenpositionen erfolgten, in eigener Verantwortung wahrnehmen. Wenn es zugleich um die Leitung eines Instituts und in der Perspektive um die Vertretung eines Lehrstuhls ging, bedurfte das allerdings der Mitwirkung des Senators für Volksbildung, Joachim Tiburtius (CDU), der in der großen Koalition der Landesregierung schon mehrere Legislaturperioden für die FU zuständig war. Dabei lag auf der Hand, dass Eberhards Ernennung kaum den Beifall Emil Dovifats finden konnte. Zu groß waren die Divergenzen zwischen dem vom katholischen Zentrum stammenden Dovifat, der während der gesamten Nazi-Zeit, wenn auch nicht immer unangefochten, Leiter des Deutschen Instituts für Zeitungskunde (später Zeitungswissenschaft) der Friedrich-Wilhelms-Universität geblieben und in Berlin Mitgründer der CDU war, und dem aus der evangelischen Kirche ausgetretenen, aus NS-Deutschland emigrierten und in der Bundesrepublik stets zur SPD gehörigen Eberhard. Dennoch wurde Eberhard ernannt und gehörte auch nach der ordentlichen Besetzung des Lehrstuhls (1968) weiter dem Lehrkörper des Instituts an. Er hielt Vorlesungen und Seminare und prüfte Studenten bis zum Wintersemester 1981/82, kurz vor seinem Tode.

Wilmont Haacke (Quelle: Publizistik 26. Jg., S. 110)

Die Ernennung rief anfangs in Teilen der gedruckten Öffentlichkeit kritische Reaktionen hervor. Einige Vertriebenenorganisationen wärmten ihre Erzählungen von der „vaterlandsfeindlichen Emigration“ wieder auf und der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) reihte sich in den Kritikerchor ein, indem er dem „Rundfunkmann“ Eberhard Zeitungsfremdheit vorwarf. Die Fakultät wies diese jenseits aller Sachlichkeit liegenden Argumente deutlich zurück und dürfte sich in der Wahl nur bestärkt gesehen haben. Dass mit Fritz Eberhard der erste Sozialdemokrat ein großes Institut für Publizistik leiten sollte, stand bei den Kritikern im Hintergrund ihrer Urteilsbildung, wurde aber nicht ausgesprochen. Eberhard bekam einen guten Eindruck davon, wie politisch jede Ernennung an der FU Berlin in jenen Jahren aufgenommen wurde und wie jede seiner Entscheidungen grundsätzlich unter Kritik gestellt wurde. Daran wird er auch gedacht haben, als er einen Brief seines Göttinger Kollegen Wilmont Haacke erhielt, der ihm in dem durch führende Fachvertreter katholisch geprägten Fach seinerseits eine evangelische Allianz vorschlug. Auf solche Diskussionen ließ sich Fritz Eberhard aber nicht ein.

In seinen Thesen zur Publizistikwissenschaft schlug Eberhard ganz neue Töne an: Was gelten sollte, war der durch empirische Sozialforschung bestätigte Befund. Dahinter stand die Ideenwelt von Karl Popper: Johannes Wenzler (1968) hat über den „publizistischen Prozess“ mit Fritz Eberhard geforscht, Werner Meffert (1967) hat gezeigt, wie Inhaltsanalyse in Eberhards Perspektive aussieht, und Robert Peck hat in seiner Analyse der Nachrichtenagenturen zur Berlin-Krise (1967) ebenso gezeigt, wie man mit dem Eberhardschen Instrumentarium umgehen konnte. Es war aufwendig und griff auf die empirische Soziologie zurück. Im Mittelpunkt stand die Inhaltsanalyse als kleinteilige Beschreibung der empirischen Realität. Damit glaubte Eberhard näher an die Wirklichkeit heranzukommen, als es mit der philologischen Beschreibung durch Dovifat möglich war. Der Emeritus antwortete rasch und verwies auf die Ergebnisse seiner Forschungen. Im Rückblick scheinen die Positionen näher beieinanderzuliegen, als sie damals auch von Studentenseite aufgefasst wurden.

Der Umfang der alltäglichen Herausforderung in der Führung des Instituts war enorm. Die Lehrtätigkeit, die Anfang der 1960er Jahre bei vier Semesterwochenstunden lag und Eberhard mit einer zweistündigen Vorlesung, einem Oberseminar und einem Examenskolloquium leicht erreichen konnte, war nur das eine, daneben forderte das ständige Inganghalten der Verwaltung eine fast täglich Anwesenheit. Ob das mit den zunächst 500 Mark monatlich, quasi als Aufwandsentschädigung, abgegolten werden konnte, kann man getrost bezweifeln. Eberhard krempelte die Ärmel hoch und packte die Probleme mit allen Statusgruppen an. Im Mitarbeiterkreis hatte er seine Tätigkeit zurückhaltend als „Generalsekretär des Instituts“ beschrieben. Er konnte sich aber nur auf ein gutes halbes Dutzend Mitarbeiter stützen, darunter bloß einen festangestellten Akademiker und dann zwei Assistenten, also befristet Beschäftigte. Die anderen hatten Semesterverträge, waren halbtags angestellt (Hiwis bzw. Hilfswillige, wie es im Militärjargon hieß), die zwar verlängert werden konnten, aber nicht mittelfristig einplanbar waren, denn sie waren in der Regel Doktoranden. Es gelang während Eberhards Direktorat nicht, eine Ausweitung des Stellenplans zu erreichen. Zur Entlastung wurden allenfalls Mittel zur weiteren Beschäftigung von Hiwis bewilligt.

Günter Kieslich (Foto: privat)

Der Inhaber der Akademischen Ratsstelle war unter dem Institutsleiter Eberhard stets Geschäftsführender Assistent. Zu Beginn war das Günter Kieslich, nach dessen schnellem Ausscheiden dann Elisabeth Löckenhoff, die im Laufe der Semester engste Vertraute des Institutsdirektors wurde.

Solange Fritz Eberhard das Institut leitete respektive später den Lehrstuhl kommissarisch wahrnahm, hatten seine Mitarbeiter die Sorge, ob er der Belastung gesundheitlich würde standhalten können. Eberhard war Frühaufsteher und musste oft zusätzlich Abendtermine einplanen. Er lebte seit seiner ISK-Zeit gesundheitsbewusst, auch wenn er die strikte Abstinenz zugunsten eines gelegentlichen Glases Wein durchbrach. Aber während der Vorlesungszeit blieb ihm kaum Zeit zum Lesen, was angesichts seines späten Eintritts in das Fach auch von ihm gewünscht wurde.

Elisabeth Löckenhoff (Quelle: Hans-Jürgen Bolle, Institut für Zeitungsforschung Dortmund)

In der Folge der Semester war Eberhard als einziger Prüfer des Fachs immer häufiger für Magisterarbeiten und Dissertationen gefragt. Weil diese Beratungstätigkeiten zunahmen, hat er den Kandidateninnen und Kandidaten anheimgestellt, sich von ihnen selbst gewählten Mitarbeitern beraten zu lassen. Diese schrieben für die eingereichten Arbeiten auch Vorgutachten für den Lehrstuhlvertreter. Das Verfahren belastete am meisten Elisabeth Löckenhoff, zugewandt, kenntnisreich (sie war nach der Promotion bei Dovifat seit 1954 in verschiedenen Positionen im Institut beschäftigt) und unbestechlich.

Rückschläge, wie sie sich bei der Besetzung des Ordinariats zwangsläufig einstellten, führten zu Enttäuschungen, die angesichts des Zeitdrucks kaum zu kompensieren waren. Die Mitarbeiter sicherten Eberhards Mittagsschlaf, der auf den unbequem übers Eck aufgestellten und von Dovifat übernommenen Polstermöbeln stattfand und nach präzisen 30 Minuten wieder beendet wurde. Sie suchten ihm so viel abzunehmen, wie möglich war, und hofften aufs jeweilige Frühjahr, wenn Fritz Eberhard wie üblich zur Kur zum Buchinger (Heilfasten) nach Überlingen ging und nach einem Monat quasi „runderneuert“ zurückkam.

Winfried B. Lerg (links) und Fritz Eberhard 1977. Im Hintergrund: Alexander von Hoffmann (Foto: Hans Jürgen Bolle)

In den ersten Jahren von Eberhards Direktorat hielt der Emeritus Dovifat (gestorben 1969) noch Vorlesungen ab und betreute Examenskandidaten, was eine Entlastung bedeutete. Außerdem bestand für das Institut die Möglichkeit, die Lehre durch Gastdozenten (Elisabeth Noelle-Neumann, Kurt Koszyk, Harry Pross, nacheinander, meist für zwei Semester) auszuweiten und durch Lehrbeauftragte (u. a. C. Wolfgang Müller) zu ergänzen, um das inhaltliche Angebot zu verbessern und die Veranstaltungen in der Größe einigermaßen arbeitsfähig zu halten. Die Finanzierung war schwierig (insbesondere für An- und Abreisekosten der Lehrenden), ließ sich aber in den ersten Jahren aus Mitteln des nicht besetzten Ordinariats stemmen. Gastvorträge kamen hinzu (u.a. Hilda Himmelweit, Hertha Sturm), um den Studenten die Breite des fachlichen Angebots nahezubringen und das Institut wieder in die Fachdiskussion einzubinden. Dazu dienten auch Gastvorträge im Rahmen des Berufungsverfahrens für die ordentliche Besetzung der Professur (u.a. Gerhard Maletzke, Winfried B. Lerg, Franz Ronneberger, Martin Irle), das Eberhard als Fachvertreter voranzutreiben gehalten war. Diese wurden aus anderen Töpfen bezahlt. Der Zeitdruck, der in der Endphase von Dovifats Institutsleitung in der Berufungskommission entstand und zur Berufung eines Honorarprofessors als Zwischenlösung geführt hatte, sollte diesmal vermieden werden. Sicher ist, dass die Zeit seinerzeit drängte, weil eine letztmalige Verlängerung des seit 1955 emeritierten Emil Dovifat Ende des Jahres 1960 auslief. Denkbarerweise hat der seinerzeitige Dekan der Philosophischen Fakultät, der Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel, der auch berlinpolitisch durchaus einflussreich und mit Eberhard bekannt war, eine Vermittlerrolle gespielt. Sicher ist, dass der Soziologe Hans Joachim Lieber das Manuskript Eberhards zu „Der Rundfunkhörer und sein Programm“ geprüft hat.

Verbindungen persönlicher Art zu den Mitarbeitern des Instituts gab es keine. Ungewiss ist, ob Fritz Eberhard über konkrete Informationen zum Fach an der FU Berlin verfügte, die ihm eine Abschätzung des erforderlichen persönlichen Zeitaufwandes ermöglicht hätten. Das ging weit über die zweistündige Lehrverpflichtung hinaus, die von einem Honorarprofessor verlangt wurde. Sicher ist, dass er im ersten (halben) Semester von Januar bis März 1961 die Fronten kennenlernte, an denen er gefordert war. Ebenso sicher ist, dass er diese Herausforderungen annahm und vor allem während der Vorlesungszeiten in Vollzeit für das Institut arbeitete. Zunächst ging es darum, das Fach so zu positionieren, dass es von einer möglichst breiten Mehrheit in der Fakultät unterstützt wurde. Eberhard nahm die Fakultätssitzungen wahr, in denen er Sitz und Stimme hatte. Es gelang ihm rasch persönliche und fachliche Koalitionen zu schließen, was für ein sogenanntes „kleines Fach“ , das üblicherweise nur einen Hochschullehrer besaß, überlebenswichtig war, vor allem wenn durch drastisch ansteigende Studentenzahlen die Lehrveranstaltungen deutlich überfüllt waren und das akademische Personal und die zur Verfügung stehenden Räume sowie die Sachmittel nicht mitwuchsen. Anfangs gab es 150 Hauptfachstudenten und (geschätzt, weil damals noch nicht gezählt) 1500 Nebenfachstudenten der Publizistik.

Fritz Eberhard hat sich durch Referate jeweils am Dies Academicus beteiligt, um das Fach auch nach außen zur Geltung zu bringen, er ließ sich zum Mitglied des Vorstands in der Deutschen Gesellschaft für Publizistik wählen und er wurde Vertrauensdozent der Stiftung Mitbestimmung der Gewerkschaften, die seinerzeit auch Promotionsstipendien der Stiftung VW mitvergab, und konnte dadurch etlichen Studenten der FU, nicht nur des eigenen Fachs, zu einem finanziell weniger sorgenvollen Abschluss verhelfen.

Noelle-Neumann mit Hans Mathias Kepplinger (Foto: privat)

In der Fakultät verfolgt Fritz Eberhard den Plan, seine Gastdozentin Elisabeth Noelle-Neumann, die bei Emil Dovifat zu Kriegszeiten promoviert worden war, zur Honorarprofessorin an der FU zu machen, um sie mit ihren langjährigen Lehrveranstaltungen zur Einführung in die Techniken der Umfrageforschung ans Institut zu binden. Da versagte ihm die Fakultät aber die Gefolgschaft. Kritiker der Umfrageforschung wie Ernst Fraenkel, Kurt Sontheimer und Ludwig von Friedeburg stimmten 1963 dagegen.

Mit seinem Vorschlag, Kurt Koszyk für Publizistik zu habilitieren, hatte Fritz Eberhard hingegen Erfolg. 1969 wurde damit nach 1949 die erste Habilitation im Fach Publizistik an der FU Berlin erfolgreich abgeschlossen. Unmittelbar anschließend aber griff die Düsseldorfer Hochschulpolitik zu und berief Kurt Koszyk an die Universität Bochum. Deshalb hat Koszyk an der FU zwar vor seinem Habilitationsverfahren als Gastdozent gelehrt, aber nicht mehr als Privatdozent nach der Habilitation, und auch für eine mögliche Berufung kam er so nicht mehr unmittelbar infrage.

Eberhard konnte als Mitveranstalter in seinen Oberseminaren den Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel und die Soziologin Renate Mayntz gewinnen. Der Psychologe Klaus Holzkamp bot fachnahe Lehrveranstaltungen am Institut an. Ferner gelang es mehrfach, den Politikwissenschaftler Hans-Joachim Winkler für die Veranstaltung von Seminaren ans Institut zu holen. Dadurch wurde das Fach auch neu profiliert, denn durch die Nebenfächer einer Studentenmehrheit hatten bislang Theaterwissenschaft und Germanistik vorgeherrscht.

Jörg Aufermann (Foto: privat)

Rasch mussten aber auch andere Entscheidungen getroffen werden, die die Publikationspolitik angingen. Die vielbenutzten Nachschlagewerke „Deutsche Presse“ und zuletzt zur Weltpresse, die thematisch an die Handbücher des Instituts für Zeitungswissenschaft der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin von 1929 bis 1944 anknüpften, wurden in der Herausgeberschaft von Emil Dovifat gerade abgeschlossen und Folgeauflagen waren gegebenenfalls zu planen. Eberhard entschloss sich, diese Handbucharbeit nicht weiter zu betreiben, da sie sich mithilfe der angebotenen Drittmittel nicht vernünftig finanzieren ließen. Das Handbuch Die Deutsche Presse erschien 1961 letztmalig, das Auslandspresse-Handbuch wanderte an das Münsteraner Institut für Publizistik ab. Eberhard eröffnete eine wissenschaftliche Schriftenreihe, die es bislang nicht gab und mit der er den der FU nahestehenden Colloquium Verlag betraute. Neben wissenschaftlichen Texten der Mitarbeiter des Instituts ging es ihm dabei um Lehrbücher wie eine Geschichte der deutschen Presse, für die er die Dortmunder Autoren Margot Lindemann und Kurt Koszyk gewinnen konnte. Eberhard griff auch die aus der Studentenschaft kommende Anregung auf, in einem aktuellen Dokumentationsdienst die unselbstständig erschiene internationale Fachliteratur vor allem des angloamerikanischen Bereichs für Recherchen greifbar zu machen (Redakteure: Jörg Aufermann und Gernot Wersig). Der Dienst erschien zunächst im Westdeutschen Verlag, später bei K.G. Saur. Damit verbunden war eine Umorientierung der Institutsbibliothek, die nun auch die angloamerikanische Literatur und Periodika bieten sollte. Für die Umstellung und Nachkäufe wurden Drittmittel eingeworben.

Getrieben durch die steigenden Studentenzahlen waren die Institutsräume im Henry-Ford-Bau der FU bald zu klein, zudem wurden sie zur Erweiterung der Universitätsbibliothek gebraucht. Eberhard gelang es zum Ende seiner Amtszeit, die Anmietung einer größeren Villa am Roseneck für das Institut zugewiesen zu bekommen und damit einige Zeit die Raumproblem zu lösen.

Fritz Eberhard und seine Mitarbeiter waren in mehreren Diskussionsrunden übereingekommen, die Lehre nicht nur durch Gastdozenten und Lehrbeauftragte zu erweitern, sondern auch Anforderungen für Seminarscheine festzuschreiben. Jeder Teilnehmer sollte eine Seminararbeit abliefern; jede Seminararbeit sollte mit dem Autor bzw. der Autorin besprochen und benotet werden. Das galt für Proseminare, die sogenannten „Mittelseminare“ und das Oberseminar gleichermaßen. Für Examenskandidaten war die Teilnahme an einem Examenskandidatenkolloquium verpflichtend. Dahinter stand die Überlegung, dass nur durch eine Stärkung der Lehre auf Dauer das Fach erhalten und mit Aussicht auf habilitierten Nachwuchs gefestigt werden könne. Fritz Eberhard hatte bei seiner Ernennung auch den Wunsch der Fakultät mit auf den Weg bekommen, die Anzahl der Dissertationen deutlich zu senken und deren Qualität zu steigern. Die Studiendauer sollte gesenkt und die Zahl der Studienabbrecher verringert werden. Mittel der Wahl sollte der Studienabschluss mittlerer Ebene zum Magister Artium sein, den die FU bereits 1957 eingeführt hatte.

Fritz Eberhard (links, neben Dirk Sager) in den 1960er Jahren Leiter des Berliner Instituts für Publizistik (Foto: Privatarchiv Hans Bohrmann)

Aber nicht nur aufseiten der Universität gab es Kritiker der Publizistik als journalistischer Vorbildung, wie sie vom Fach seit Dovifat immer propagiert worden war. Eberhard, der die verbreitete Ansicht, man solle eher ein Sachfach für den Journalismus studieren, auch literarisch vertreten hatte, änderte nach seiner Hinwendung zur FU die Meinung. Dass in der journalistischen Praxis und bei den Verlegern weiter anders gedacht wurde, habe ich selbst bei einem Interview mit dem Geschäftsführer des BDZV, Egon Freiherr von Mauchenheim (1961), erfahren können, der nichts von einer akademischen Ausbildung, zumal in der Publizistik, hielt und dabei Dovifat als überholt ablehnte. An solchen Urteilen musste sich Fritz Eberhard auch abarbeiten. Er hat bei Zeitungsverlagen, zu denen er Zugang hatte, und bei Rundfunkanstalten immer und recht erfolgreich um Volontariate für seine Studenten geworben, damit gleichermaßen die akademische und die journalistisch-praktische Ausbildung seiner Studenten gefördert werden konnte.

In den Augen der Fakultät sollte die wesentliche Aufgabe des Interims für Fritz Eberhard sein, die ordentliche Besetzung des Ordinariats zu erreichen, was angesichts des bundesweiten Nachwuchsmangels im Fach deutlich der schwierigste Wunsch war. Ähnliche Besetzungsprobleme hatten praktisch gleichzeitig die Universitäten in München und Münster (Westfalen), wo neben der FU Berlin die größten Fachinstitute bestanden. Eine Berufungskommission an der FU hatte nach Dovifats Emeritierung 1955 jahrelang ohne greifbares Ergebnis getagt, weil es keine habilitierten Bewerber gab und man sich auf Nicht-Habilitierte, beispielsweise Journalisten, nicht einigen konnte. Nun wurde eine neue Berufungskommission gebildet, der auch Fritz Eberhard angehörte. Die erste Möglichkeit bestand in der Habilitation von Günter Kieslich, den Dovifat von der Universität Münster 1958 auf eine neu eingerichtete Akademische Ratsstelle (Dauerstelle im Mittelbau) verpflichten konnte und der bereits aus Westfalen das Manuskript einer Habilitationsschrift mitgebracht hatte. Das erledigte sich allerdings rasch, denn die Habilitationskommission ließ den von Dovifat vorgeschlagenen Kandidaten nicht zum weiteren Verfahren zu, weil sie bereits die Schrift als unzureichend ablehnte. Da dieser Fehlschlag schon der zweite im Fach war (1958 war bereits die Habilitation von Dovifats Assistenten Fritz Medebach gescheitert), war sich die Fakultät offenbar nicht mehr sicher, ob sie die Stelle wirklich besetzen konnte, was konkret hieß, ob das Fach haltbar war. Die kommenden Semester waren durch die Bemühung von Fritz Eberhard und der Kommission geprägt, auch in Nachbarfächern Bewerber zu finden, die sich eine wissenschaftliche Zukunft in Lehre und Forschung zu den Massenmedien vorstellen konnten.

Ergebnis dieser Bemühungen war ein Ruf auf das Ordinariat für Publizistik an den Psychologen an der Universität Mannheim, Martin Irle. Der Vorschlag kam vom FU-Psychologen Hans Hörmann, der Mitglied der Berufungskommission war. Er stellte auch die Kontakte her. Beide hatten Psychologie in Göttingen studiert und sich vorgenommen, bei Gelegenheit an einer Hochschule gemeinsam zu forschen und zu lehren. Dieser Ruf „primo et unico“ führte allerdings nach ersten Verhandlungen an der FU zur Ablehnung durch den Kandidaten, sei es, weil die Bedingungen an der FU nicht attraktiv waren, oder, weil die Universität Mannheim in den Bleibeverhandlungen erfolgreicher war. Der nächste Anlauf der Berufungskommission führte zu der Alternative Thomas Ellwein, der als Politikwissenschaftler renommiert war, und Harry Pross, der als Zeitschriftenjournalist und seinerzeit als Chefredakteur von Radio Bremen in der Bundesrepublik einen Ruf besaß. Harry Pross war auch einige Semester Gastdozent am Institut für Publizistik der FU. Da beide Kandidaten wohl geneigt waren, sich nach Berlin-West berufen zu lassen, aber nicht über eine akademische Habilitation verfügten, kam die Fakultät auf die Idee, sie zu einem Kolloquium zu einem selbstgewählten Thema einzuladen. Zu diesem Verfahren wurden in begrenztem Maße auch Studenten der Publizistik zugelassen, zu denen ich gehörte. In der nachfolgenden Abstimmung (an der die Studenten nicht teilnahmen) hat das Plenum der Fakultät für Harry Pross gestimmt, der 1968 zum Nachfolger des Lehrstuhlvertreters Fritz Eberhard berufen wurde.

Harry Pross am Schreibtisch in Weissen, Winter 1978/79 (Foto: privat)

Mit der planmäßigen Besetzung des Lehrstuhls für Publizistik endete Fritz Eberhards Mitgliedschaft in der Philosophischen Fakultät. Er hätte sich als Nichtordinarienvertreter in der Fakultät wählen lassen können, verzichtete aber angesichts seines Lebensalters auf eine solche Kandidatur. Neben der akademischen Lehre, die ihm als Honorarprofessor mit allen Rechten freistand, weitete er seine Vortragstätigkeit aus. Es ging ihm vor allem um die Gewährleistung der Meinungsfreiheit nach dem Grundgesetz. Er trat auch als Gutachter für Fritz Teufel wegen der Beteiligung an dem sogenannten „Pudding-Attentat“ vor einem Berliner Gericht als Entlastungszeuge auf. Teufel hatte einige Semester Publizistik studiert und war Eberhard als Student bekannt. Eberhard engagierte sich weiter auf dem linken Flügel der Westberliner SPD und machte seinen Einfluss geltend, die Krisen um die studentischen Hausbesetzer u.a. in Kreuzberg friedlich zu schlichten. Im Herbst 1985 versuchte er einen Gesprächstermin mit mir zu verabreden, da er zu einer Diskussion in die Dortmunder Sozialakademie eingeladen worden war. Ein Treffen kam wegen Terminkollisionen nicht zustande. Nach dem Tod von Fritz Eberhard am 29. März 1986 habe ich das lange bereut.

Elisabeth Löckenhoff und Hans Bohrmann 1970 (Quelle: Privatarchiv Hans Bohrmann)

In seinen letzten Lebensjahren hat sich Eberhard wieder an die Gedanken Leonard Nelsons und des IJB angenähert und in diesem Sinne seine Erinnerungen an seine Kollegin Minna Specht niedergeschrieben. Eberhard ahnte wohl in den Tagen vor seinem Tod, dass sein Leben zu Ende gehen würde, und hat sich von manchen Wegbegleitern telefonisch verabschiedet. U.a. mit Elisabeth Löckenhoff führte er ein längeres Gespräch, wie mir diese berichtet hat.

Fritz Eberhard ist auf dem Zehlendorfer Waldfriedhof begraben worden, nicht weit von seinem Wohnhaus entfernt, eingesegnet von seinem Freund Helmut Gollwitzer (Lehrstuhl für Evangelische Theologie an der FU Berlin), mit dem er gemeinsam manchen politischen Kampf bestanden hatte. Ein Streichquartett der Berliner Philharmoniker spielte Franz Schuberts „Der Tod und das Mädchen“ in allen Sätzen. Die Trauerbeteiligung war groß. Eine Ansprache hielt, als Vertreter des Berliner Senats, Peter Glotz, mit dem Fritz Eberhard zu Lebzeiten immer wieder zusammengekommen war. Sie hatten ähnliche wissenschaftlicher Konzepte und politische Ansichten.

Archivquellen

- Der Text konnte sich für die Berliner Jahre auf Erfahrungen des Autors im Institut für Publizistik der FU Berlin stützen. Er hat dort seit Sommersemester 1959 Publizistik studiert und war seit 1961 zunächst als Hiwi, unterbrochen durch ein Promotionsstipendium (1965-1967), und danach als wissenschaftlicher Assistent und Assistenzprofessor bis zu seinem Weggang nach Münster (1972) tätig. Aus diesen Jahren habe ich zahlreiche schriftliche Zeugnisse aufgehoben.

- Den Nachlass Fritz Eberhard, der durch Vermittlung von Peter Glotz in die Friedrich-Ebert-Stiftung (Bonn) gekommen ist, habe ich genutzt. Er ist umfangreich, enthält allerdings nur wenige persönliche Zeugnisse, da das meiste aus den Jahren der Weimarer Republik durch die Emigration verloren gegangen ist. Eberhard hat in den Berliner Jahren seine dienstliche wie seine private Korrespondenz über das Sekretariat des Instituts abgewickelt. Diese Registratur ist, wie seinerzeit verlautete, aus Platzgründen vor dem Umzug des Instituts für Publizistik aus der Villa am Roseneck in die Räume am Rüdesheimer Platz in die Papiermühle geraten.

- Im Institut für Zeitgeschichte findet sich ein Teilnachlass betreffend die Arbeit im Parlamentarischen Rat, den ich herangezogen habe.

- Der Süddeutsche Rundfunk (Stuttgart) hat erst spät ein eigenes Archiv aufgebaut, zeitlich weit nach der Intendanz Eberhards. Prof. Dr. Edgar Lersch (Südfunk) hat mir Material zu einzelnen überlieferten Vorgängen zugänglich gemacht, die noch aufgefunden werden konnten. Dafür danke ich herzlich. Um die Basis meiner Darstellung zu stützen, habe ich mit Dr. Helmut Jedele, Fernsehdirektor SDR, Dr. Peter Kehm, Hörfunkdirektor SDR, und Friedrich Müller, Verwaltungsdirektor SDR (inzwischen allesamt verstorben), über die Arbeit mit dem Intendanten Eberhard sprechen können. Auch mit Elisabeth Noelle-Neumann (inzwischen verstorben) habe ich über die Arbeit des Allensbacher Instituts für den SDR gesprochen. Alle Interviews fanden 1993 und 1994 in Stuttgart und Bonn (Noelle-Neumann) statt.

- Auch die FU Berlin hat erst spät ein Universitätsarchiv aufgebaut. Ich bin der Leitung dankbar, dass ich einige dort überlieferte Vorgänge zu Fritz Eberhard einsehen durfte.

- Mit einigen Studenten der Publizistik, die in Eberhards späten Vorlesungen gesessen haben, habe ich in Vorbereitung auf eine Vorkonferenz zur Berliner DGPuK-Tagung 2013 in Berlin einigen Diskussionen zu Fritz Eberhard als akademischem Lehrer führen dürfen. Auch dafür bedanke ich mich bei Hannelore Küchler und Jemal Nebez (gest.), Dieter Grahammer und Astrid Drabant-Schwalbach. Das damals entstandene Manuskript (73 Seiten) blieb ungedruckt.

- Mit Susanne Miller, die mit Fritz Eichler, dem Leiter des ISK in der Emigration, verheiratet war, konnte ich einige Male telefonieren. Ihre Erinnerung warf ein Licht auf die Auseinandersetzungen der politischen Emigranten in London, zu denen auch Fritz Eberhard gehörte, an den sie sich gut erinnerte. Sie hat mir aber auch gesagt, dass seinerzeit die Männer strikt unter sich diskutierten und keine Aufzeichnungen machten, sodass etwa die Gründe für Fritz Eberhards Austritt aus dem ISK unaufgeklärt bleiben dürften.

Veröffentlichungen von Fritz Eberhard (Auswahl)

-

Weimarer Zeit

- Hellmut von Rauschenplat: Über den Luxus. Ein Beitrag zur sozialökonomischen Theorie der produktiven Konsumption. Rer. Pol. Diss. Tübingen 1920 (Erstgutachter: Robert Wilbrandt; ungedruckt). Vgl. Hellmut von Rauschenplat: Gegen den Luxus. In: Frankfurter Zeitung, Nr. 186, 10. März 1920, S. 10.

- Hellmut von Rauschenplat: Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Ein sozialistisches Programm zur Beseitigung derselben Wirtschaftskrise. Hrsg. v. Internationalen Sozialistischen Kampfbund. Berlin: Internationale Verlagsanstalt 1931 (Abschnitt 1: Der Krisen-Kongress des ADGB, von Willi Eichler).

- Fritz Eberhard: Erinnerungen an Minna Specht, aus Anlass ihres 10. Geburtstages am 22. Dezember 1979. Frankfurt/Main: Philosophisch-Politische Akademie 1980, S. 8-1.

-

Emigration in England

- Hans Schneider (ISK) (d.i. Hellmut von Rauschenplat): Socialist Strategy on the Economic Front. London: International Publisher‘s 1938.

- Hellmut von Rauschenplat/Hilda Monte: Help Germany to Revolt! A Letter to a Comrade in the Labour Party. London: Lollancz (März) 1962 (Research Series, Fabian Society, No. 62).

- Hellmut von Rauschenplat: How to Conquer Hitler. A Plan of Economic and Moral Warfare on the Nazi Home Front. London: Jarrolds 1940.

- Hellmut von Rauschenplat/Walter Auerbach/Otto Kahn-Freund/Kurt Mandelbaum: The Next Germany. A Basis of Decision on Peace in Europa. Harmondswoerth: Penguin 1943 (Penguin Special, 133).

- Fritz Eberhard: Arbeit gegen das Dritte Reich. Berlin: Landeszentrale für Politische Bildung 1979 (Beiträge zum Widerstand, 10, zuerst 1975).

-

In der Politik der BRD

- Fritz Eberhard/Henry Bernhard: Überlegungen zum deutschen Friedensvertrag. Schwerer Weg zu Frieden. In: Werdendes Europa, Schriftenreihe der Stuttgarter Rundschau, H. 1, Stuttgart 1948, S. 3-23.

- Fritz Eberhard: Beginn der deutschen Souveränität … Mitglieder des Parlamentarischen Rates erinnern sich. In: Das Parlament, Nr. 20, 19. Mai 1978, S. 5.

- Fritz Eberhard: Darf die Presse in privater Hand bleiben? In: Die Feder, 6. Jg., 1976, S. 8-10, 15.

- Fritz Eberhard: Die Erfahrungen nicht verschütten lassen (30 Jahre Grundgesetz). In: Druck und Papier, 117. Jg., 1979, Nr. 21, S. 18-19.

- Fritz Eberhard: Fernsehen und Politik unter Diktatur und Demokratie. In: Erich Feldmann (Hrsg.): Film- und Fernsehfragen. Emsdetten: Lechte 1961 (Beiträge zur Fernsehforschung, 6), S. 221-236.

- Fritz Eberhard: Das Grundgesetz als Schutzschild des Kapitalismus? In: Vorgänge, 18. Jg., 1979, Nr. 38, S. 49-55.

- Fritz Eberhard: Publizistische Gewaltenteilung. In: Neue Gesellschaft, 15. Jg., 1968, H. 5, S. 397-406.

- Fritz Eberhard: Rundfunk und Demokratie. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 5. Jg., 1960, Nr. 1, S. 39-46.

- Fritz Eberhard: Rundfunk als Organ der öffentlichen Meinung. In: Hessische Hochschulwochen für Staatswissenschaftlich Fortbildung 1959. Bad Homburg u.a.: Gehlen 1960, S. 59-74.

- Fritz Eberhard: Wie kann man den Rundfunk abhängig machen? In: Fernseh-Informationen, 10. Jg., 1959, Nr. 32, S. 694-701 und Nr. 33, 1959, S. 718-724.

- Fritz Eberhard: Zur Erinnerung … der westdeutschen Demokratie dienen (Abschiedsrede als Intendant des SDR am 29. August 1958). In: Fernseh-Informationen, Nr. 6, 1999, S. 24.

-

Publizistikwissenschaft

- Fritz Eberhard: Aufgaben der Massenkommunikationsmittel – Aufgaben der Publizistikwissenschaft. In: Integritas (Festschrift Karl Holzamer). Tübingen: Wunderlich 1966, S. 441-446.

- Fritz Eberhard: Fernsehen und Meinungsbildung. In: Filmkunst, Nr. 37, 1962, S. 155-174.

- Fritz Eberhard/Winfried Schulz: Hörfunkdirektorin. In: Elisabeth Noelle-Neumann/Winfried Schulz (Hrsg.): Das Fischer Lexikon Publizistik. Frankfurt/Main: Fischer 1971, S. 36-44.

- Fritz Eberhard: Zum inhaltlichen und formalen Aufbau von Tageszeitungen und Fernsehen. Eine Untersuchung des Angebotes von drei deutschen Tageszeitungen und zwei Fernsehprogrammen während einer Januarwoche 1964. Berlin 1964: Institut für Publizistik FU Berlin.

- Fritz Eberhard: Optische und akustische Information. Ein Beitrag zur Vergleichung der Massenkommunikationsmittel. In: Das Recht auf Information. München: Ev. Presseverband 1967 (Schriftenreihe der Ev. Akademie für Rundfunk und Fernsehen, 12), S. 45-67.

- Fritz Eberhard: Franz Adam Löffler und Max Weber. Zwei Pioniere der Publizistikwissenschaft (Festschrift Hanns Braun). In: Publizistik, 8. Jg., 1963, S. 436-441.

- Fritz Eberhard: Macht durch Massenmedien? In: Publizistik, 10. Jg., 1965 (Festschrift Joachim Kirchner), S. 477-494 (mit z.T. sinnentstellenden Auslassungen, vollständig in: Materialien zur Einführung in die Publizistik. Berlin 1966: Institut für Publizistik FU Berlin, S. 3-17).

- Fritz Eberhard: Die Rolle der Massenkommunikationsmittel beim Zustandekommen politischer Entscheidungen. In: Carl Böhret/Dieter Grosser (Hrsg.): Interdependenzen von Politik und Wirtschaft. Beiträge zur politischen Wirtschaftslehre (Festschrift Gert von Eynern). Berlin: Duncker & Humblot 1967, S. 507-529.

- Fritz Eberhard/Jörg Aufermann: Massenkommunikationsmittel. In: Entwicklungspolitik. Handbuch und Lexikon. Stuttgart u.a.: M. Grünewald Verlag 1966, Sp. 1369-1375.

- Fritz Eberhard/Hermann Meyn: Massenkommunikationsmittel. In: Evangelisches Staatslexikon. Stuttgart u.a.: Kreuz 1966, Sp. 1286-1291.

- Fritz Eberhard: Massenkommunikationsmittel und Verbrechen. In: Gesellschaftliche Wirklichkeit im 20. Jahrhundert und Strafrechtsreform (Universitätstage FU Berlin 1964). Berlin: De Gruyter 1965, S. 56-70.

- Fritz Eberhard: Praktische Publizistik. Charakteristische Erscheinungsformen moderner Publizistik. In: Publizistik. Wissenschaft und Praxis. Nachtprogramm SFB 2. Berlin 1960: SFB, S. 1-34.

- Fritz Eberhard: Publizistische Gewaltenteilung (Loccumer Journalistengespräch). In: Neue Gesellschaft, 15. Jg., 1968, S. 396-406.

- Fritz Eberhard: Der Rundfunkhörer und sein Programm. Ein Beitrag zur empirischen Sozialforschung. Berlin: Colloquium 1962 (Abhandlungen und Materialien zur Publizistik, 1).

- Fritz Eberhard: Thesen zur Publizistikwissenschaft. In: Publizistik, 6. Jg., 1961, H. 5/6, S. 3-10 (vgl. die Replik von Emil Dovifat, ebd., 7. Jg., 1962, H. 2, S 78-81).

- Eberhard, Fritz: Würdigung nach 50 Jahren. Otto Groths Dissertation „Die politische Presse Baden Württembergs“. In: Publizistik, 10. Jg., 1965, H. 3, S. 196-205.

- Eine Bibliografie der Schriften von Fritz Eberhard findet sich bei: Bernd Sösemann (Hrsg): Fritz Eberhard: Rückblicke auf Biographie und Werk. Stuttgart: Steiner 2001, S. 487-489.

Sekundärliteratur

- Stefan Appelius: Pazifismus in Westdeutschland. Die Deutsche Friedensgesellschaft 1945-68. Aachen: G. Mainz Verlag 1999 (Phil. Diss. Oldenburg 1998).

- Helmut G. Asper: „Die Vergessenen“. Eine Fernsehdokumentation aus dem Jahre 1956, „die erwas bewirkt hat“. In: Ursula Seener u.a. (Hrsg.): Kometen des Geldes. München: Edition Text und Kritik 2015, S. 246-263.

- Elisabeth Bausch: Aufbau und Entwicklung des Fernsehens des SDR 1953-1958. MA-Arb. München 1987: FB Sozialwissenschaften (unveröff.).

- Ulrich M. Bausch: Die Kulturpolitik der US-amerikanischen Information Control Division in Württemberg-Baden von 1945-1949. Stuttgart: Klett-Cotta 1992 (Veröff. d. Archivs der Stadt Stuttgart, 55).

- Gerhard Becker: Karriereverläufe der Rundfunkintendanten seit 1946. In: Studienkreis Rundfunk und Geschichte, 11. Jg., 1985, S. 268-287.

- Markus Behmer Markus (Hrsg.): Deutsche Publizistik im Exil 1933-1945. Personen – Positionen – Perspektiven (Festschrift Ursula E. Koch). Münster u.a.: Lit 2000.

- Gerhard Beier: Schulter an Schulter. Schritt für Schritt. Lebensläufe deutscher Gewerkschafter. Köln: Bund 1973.

- Dietrich Berwanger: Nun hetzen sie wieder (zur Kritik an der Berufung von F. Eberhard). In: Profil, (Westberliner Ausg.) 7. Jg., 1961, Nr. 7/8, S. 6.

- Ursula Bitzegeio: Über Partei- und Landesgrenzen hinaus. Hans Gottfurcht (1896-1982) und die gewerkschaftliche Organisation der Angestellten. Bonn: Dietz 2009 (Phil. Diss. Bonn 2008).

- Erna Blencke: Hakenkreuz am Galgen. In: Manfred Kötterheinrich u.a. (Hrsg.): Rundfunkpolitische Kontroversen (zum 80. Geburtstag von Fritz Eberhard). Frankfurt/Main, Köln: Europäische Verlagsanstalt 1976, S. 467-471.

- Hans Bohrmann, Hans: Fritz Eberhard 80 Jahre. In: Publizistik, 21., Jg., 1976, S. 469-473.

- Hans Bohrmann: Fritz Eberhards Vorstellungen von der Nachkriegsordnung. In: Galerie, Luxemburg, 10. Jg., 1992, Nr. 2, S. 282-289.

- Hans Bohrmann: Rundfunkintendant Fritz Eberhard. In: Studienkreis Rundfunk und Geschichte, 22. Jg., 1996, S. 244-246 (zum 100. Geburtstag).

- Hans Bohrmann: Zu Fritz Eberhards Konzeption der Publizistikwissenschaft. In: Publizistik, 41. Jg., 1996, S. 466-473 (zum 100. Geburtstag).

- Willy Buschak: Edo Fimmen. Der schöne Traum von Europa und die Globalisierung. Essen: Klartext 2002.

- Carl Brinitzer: Hier spricht London. Von einem, der dabei war. Hamburg: Hoffmann & Campe 1969.

- Charmain Brinson/Richard Dive (Hrsg.): „Stimme der Wahrheit“. German-language Broadcasting by the BBC. Amsterdam, New York: Rodopi 2003 (Research Center for German and Austrian Exile Studies, 5).

- Sefton Delmer: Die Deutschen und ich. Hamburg: Nannen 1963.

- Ansgar Diller: Fritz Eberhard – Politiker und Publizistik. In: AsKI Kulturberichte, Nr. 2, 2000, S. 20-23 (zur AsKI Jahresausstellung 2000 „Rückkehr in die Fremde?“ Remigranten und Rundfunk in Deutschland. 1945 bis 1955).

- Konrad Dussel: Garanten politischer Unabhängigkeit in einer sich wandelnden Medienwelt. Die SDR-Intendanten Fritz Eberhard, Hans Bausch und Hermann Fünfgeld. In: Hermann Fünfgeld (Hrsg.): Von außen besehen. Markenzeichen des Süddeutschen Rundfunks. Stuttgart 1998: Süddeutscher Rundfunk (Südfunk-Hefte, 25), S. 11-32.

- Konrad Dussel: Die Interessen der Allgemeinheit vertreten. Die Tätigkeit der Rundfunk- und Verwaltungsräte von Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk. 1949-1969. Baden-Baden: Nomos 1995 (Phil. Habil. Schr. Mannheim 1994/95).

- Konrad Dussel: Vom ISK-Funktionär zum Rundfunkintendanten. In: Claus- Dieter Crohn/Axel Schildt (Hrsg.): Zwischen den Stühlen? Immigranten und Remigranten in der deutschen Medienöffentlichkeit der Nachkriegszeit. Hamburg: Christians 2002, S. 343-365.

- Konrad Dussel: Organisation und Kontrolle in der Ära Eberhard. In: Rundfunk in Stuttgart. 1950-1959. Stuttgart 1995: Süddeutscher Rundfunk (Südfunk Hefte, 21), S. 13-90.

- Fritz Eberhard. In: Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933. München u.a.: K.G. Saur, Bd. 1, 1980, S. 143.

- Matthäus Eisenhofer: Mein Leben. Erinnerungen und Berichte. Gerlingen: Bleicher 1970.

- Ernst Fraenkel: Der Doppelstaat. Recht und Justiz im Dritten Reich. Frankfurt/Main: Europäische Verlagsanstalt 1974 (Studien zur Gesellschaftstheorie, 1. Ausgabe in englischer Sprache 1942).

- Jan Foitzik: Revolution und Demokratie. Zu den Sofort- und Übergangsplanungen des sozialdemokratischen Exils für Deutschland. 1943-1945. In: Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz, 1988, Nr. 3, S. 308-342 (vgl. dazu Brief von Richard Löwenthal, ebd., S. 416-418).

- Jan Foitzik: Zwischen den Fronten. Zur Politik, Organisation und Funktion linker politischer Kleinorganisationen im Widerstand 1933 bis 1939/40. Bonn: Neue Gesellschaft 1986 (Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Reihe Politik, 16).

- John Gimbel: Amerikanische Besatzungspolitik. 1945-1949. Frankfurt/Main: S. Fischer 1971.

- Johann Gerhard (Bearb.): Deutsches Büro für Friedensfragen. Bestand Z 35. Koblenz: Bundesarchiv 1993 (Findbücher des Bundesarchivs, 42).

- Anthony Glees: Das deutsche politische Exil in London. 1939-1945. In: Gerhard Hirschfeld (Hrsg.): Exil in Großbritannien. Zur Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Stuttgart: Klett-Cotta 1983, S. 62-79.

- Helga Grebing/Dietmar Süß (Hrsg.): Waldemar von Knoeringen. 1906-1971. Ein Erneuerer der deutschen Sozialdemokratie. Reden, Aufsätze und Kommentare. Bd. I: Aufsätze, Bd. II: Briefe und Dokumente. Berlin: Vorwärts 2006.

- Wilhelm Haas: Beitrag zur Geschichte der Entstehung des Auswärtigen Dienstes der Bundesrepublik Deutschland. Bremen 1969: Privatdruck.

- Inge Hansen-Schaberg: Minna Specht – Eine Sozialistin in der Landerziehungsheimbewegung. 1918-1951. Untersuchung zur pädagogischen Biographie einer Reformpädagogin. Frankfurt/Main u.a.: Peter Lang 1992 (Phil. Diss. Berlin FU 1991).

- Ernesto Harder: Vordenker der „ethischen Revolution“. Willi Eichler und das Godesberger Programm der SPD. Bonn: Dietz 2013.

- Hanno Hardt/Elke Hilscher/Winfried B. Lerg (Hrsg.): Presse im Exil. Kommunikationsgeschichte des deutschen Exils. 1933-1945. München u.a.: K.G. Saur 1979 (Dortmund Beiträge zur Zeitungsforschung, 30).

- Ernst Herzfeld: Man verleumdet wieder. Ein Publizist und sein Presseverband. In: Colloquium, Nr. 7, 1961, S. 2, 14 (zur Berufung F. Eberhards an die FU Berlin).

- Kay Hoffmann (Hrsg.): Zeichen der Zeit. Zur Geschichte der Stuttgarter Schule. 1956-1973. Stuttgart. Haus des Dokumentarfilms. Süddeutscher Rundfunk 1996 (= 5 DVDs).

- Friedrich P. Kahlenberg: Fritz Eberhard 85 Jahre. In: Mitteilungen Studienkreis Rundfunk und Geschichte, 8. Jg., 1982, H. 1, S. 2-5.

- Peter Kehm: Vorübergehend – lebenslang. Erinnerungen. Stuttgart: Kohlhammer 1990.

- Karl-Heinz Klär: Zwei Nelson-Bünde. Internationaler Jugendbund (IJB) und Internationaler Sozialistischer Kampfbundes (ISK) im Licht neuer Quellen. In: Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz, 18. Jg., 1982, S. 310-360.

- Kurt Koszyk: Hellmut von Rauschenplats Mitarbeit am ISK. In: Publizistik, 11. Jg., 1966, H. 3-4 (Festschrift Fritz Eberhard zum 70. Geburtstag), S. 277-286.

- Claus-Dieter Krohn/Axel Schildt (Hrsg.): Remigranten und Remigration in der deutschen Medienöffentlichkeit der Nachkriegszeit. Hamburg: Christians 2002 (Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte, Darstellungen, 39).

- Arnulf Kutsch. Fritz Eberhard. 1896-1982. In: Studienkreis Rundfunk und Geschichte, 8. Jg., 1982, Nr. 3, S 101- 102.

- Sabine Lemke-Müller: Ethischer Sozialismus und soziale Demokratie. Der politische Weg Willi Eichlers vom ISK zur SPD. Bonn: Neue Gesellschaft 1988 (Phil. Diss. Marburg 1968).

- Sabine Lemke-Müller: Ethik des Widerstands. Der Kampf des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes (ISK) gegen den Nationalsozialismus. Bonn: Dietz 1996.

- Edgar Lersch: Rundfunk in Stuttgart. 1934-1949. Stuttgart 1990: Süddeutscher Rundfunk (Südfunk-Hefte, 17).

- Edgar Lersch/Reinhold Viehoff: Martin Walsers frühe Erfahrungen beim Süddeutschen Rundfunk zwischen 1949 und 1957. In: Jörg Hucklenbroich/Reinhold Viehoff (Hrsg.): Schriftsteller und Rundfunk. Jahrbuch Medien und Geschichte. Konstanz: UVK 2002, S. 213-257.

- Werner Link: Führungseliten im Internationalen Sozialistischen Kampfbund (ISK). In: Herkunft und Mandat. Beiträge zur Führungsproblematik in der Arbeiterbewegung. Frankfurt/Main, Köln: Europäische Verlagsanstalt 1976 (Schriftenreihe der Otto-Brenner-Stiftung, 5), S. 110-119.

- Werner Link: Die Geschichte des Internationalen Jugendbundes (IFB) und des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes (ISK). Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Meisenheim: Hain 1964 (Marburger Abhandlungen zur Politischen Wissenschaft, 1; Phil. Diss. Marburg 1961).

- Elisabeth Löckenhoff: Praxisorientierte Wissenschaft. Berliner Institut unter F. Eberhard. 1961-68. In: Manfred Kötterheinrich u.a. (Hrsg.): Rundfunkpolitische Kontroversen (zum 80. Geburtstag von Fritz Eberhard). Frankfurt/Main, Köln: Europäische Verlagsanstalt 1976, S. 475-478.

- Susanne Miller: Deutsche Arbeiterführer in der Emigration. In: Herkunft und Mandat. Beiträge zur Führungsproblematik in der Arbeiterbewegung. Frankfurt/Main, Köln: Europäische Verlagsanstalt 1976 (Schriftenreihe der Otto-Brenner-Stiftung, 5), S. 165-170.

- Susanne Miller: „So würde ich noch einmal leben“. Erinnerungen. Bonn: Dietz 2005.

- Susanne Miller: Sozialdemokratie als Lebenssinn. Aufsätze zur Geschichte und Gegenwart der SPD. Hrsg. v. Bernd Faulenbach. Bonn: Dietz 1995.

- Jürgen K. Müller: Mit offenem Visier. Die Fernsehanfänge des Süddeutschen Rundfunks. In: Funk-Korrespondenz, Nr. 43, 28. Oktober 1994, S. 1-4.

- Dieter Nelles: Ungleiche Partner. Die Zusammenarbeit der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) mit den westalliierten Nachrichtendiensten. 1938-1945. In: Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz, Nr. 4, 1994, S. 534-560.

- Dieter Nelles: Widerstand und Solidarität. Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Essen: Klartext 2001 (Phil. Diss. Kiel 2000).

- Leonard Nelson: Ausgewählte Schriften. Studienausgabe, hrsg. v. Heinz- Joachim Heydorn. Frankfurt/Main, Köln: Europäische Verlagsanstalt 1974.

- Lutz Niethammer: Aktivität und Grenzen der Antifa-Ausschüsse 1945. Das Beispiel Stuttgart. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 23. Jg., 1975, S. 297-331.

- Herbert Obenaus/Hans-Dieter Schmid (Projektleitung): Die Sozialdemokratie in der Emigration. Die „Union deutscher sozialistischer Organisationen in Großbritannien“ 1941-1946 und ihre Mitglieder. Protokolle, Erklärungen, Materialien. Bonn: Dietz 1998 (Archiv für Sozialgeschichte, Beihefte, 19).

- Franz Osterroth: Der Hofgeismarer Kreis der Jungsozialisten. In: Archiv für Sozialgeschichte, 4. Jg., 1964, S. 525-569.

- Manfred Overesch: Gesamtdeutsche Illusion und westdeutsche Realität. Von den Vorbereitungen für einen deutschen Friedensvertrag zur Gründung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland. 1946-1949/51. Düsseldorf: Droste 1978.

- Heribert Piontkowitz: Anfänge westdeutschen Außenpolitik. 1946-1949. Das Deutsche Büro für Friedensfragen. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt 1978 (Studien zur Zeitgeschichte, 12; Phil. Diss. Göttingen 1978).

- Franz Portersberg: Die Rauschenplat-Platten. Um die Nachfolge von Prof. Dr. Emil Dovifat. In: Rheinischer Markur, 16. Jg., 1961, 2. Juno, S. 2.

- Conrad Pütter: Deutsche Emigranten und britische Propaganda. Zur Tätigkeit deutscher Emigranten bei britischen Geheimsendern. In: Gerhard Hirschfeld (Hrsg.): Exil in Großbritannien. Stuttgart: Klett-Cotta 1983, S. 106-137.

- Conrad Pütter: Rundfunk gegen das „Dritte Reich“. Deutschsprachige Rundfunkaktivitäten im Exil. 1933-1945. Unter Mitwirkung von Erich Loewy und Elke Hilscher. München u.a.: K.G. Saur 1986.

- Winfried Rauscheder: Der „Sender der Europäischen Revolution“. Sozialistische deutsche Rundfunkpropaganda im Spannungsfeld des Exils in Großbritannien. MA-Arb. München 1985 (unveröff.).

- Hans J. Reichhardt: Neu beginnen. Ein Beitrag zur Geschichte des Widerstandes der Arbeiterbewegung gegen den Nationalsozialismus. In: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, Bd. 12, 1963, S. 150-188.

- Werner Röder: Die deutschen sozialistischen Exilgruppen in Großbritannien. Ein Beitrag zur Geschichte des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Hannover: Literatur und Zeitgeschehen 1968.

- Rückkehr in die Fremde? Remigranten und Rundfunk in Deutschland. 1945-1955. Eine Dokumentation zu einem Thema der deutschen Nachkriegsgeschichte. Zusammengetragen von Hans-Ulrich Wagner u.a. Ausstellung des Arbeitskreises selbständiger Kulturinstitute (AsKI). Berlin: Vistas 2000.

- Martin Rüther u.a. (Hrsg.): Deutschland im ersten Nachkriegsjahr. Berichte von Mitgliedern des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes aus dem besetzten Deutschland 1945/46. München: K.G. Saur 1998.

- Hans-Rainer Sandvoß: Die „andere“ Reichshauptstadt. Widerstand aus der Arbeiterbewegung in Berlin. 1933-1945. Berlin: Lukas 2007.

- Johannes Schnitter: Fritz Eberhard. In: Jessica Hoffmann u.a. (Hrsg.): Geschichte der FU Berlin. Ereignisse – Orte – Personen. Berlin: Frank und Timme 2008, S. 187-194.

- Ansgar Skriver: Professor Fritz Eberhard. Ein deutscher Fall. Schluss mit Verleumdungskampagnen, die dem Angegriffenen keine Möglichkeit der Erwiderung lassen. In: Die Zeit, Nr. 33, 11. August 1961, S. 9-10.

- Bernd Sösemann: Fritz Eberhard. Rückblicke auf Biographie und Werk. Stuttgart: Steiner 2001 (Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, 9).

- Bernd Sösemann: Informationen aus dem Untergrund. Fritz Eberhards publizistische Beiträge in der „Sozialistischen Warte“ und „Die Sonntags-Zeitung“ während der nationalsozialistischen Diktatur. In: Markus Behmer (Hrsg.): Deutsche Publizistik im Exil. 1933-1945. Personen – Positionen – Perspektiven (Festschrift Ursula E. Koch). Münster u.a.: Lit 2000, S. 245-260.

- Bernd Sösemann, Bernd: „Nicht mehr Kraft als eine Tanzmaus“. Schreiben zwischen den Zeilen als hoffnungsloser Widerstandsversuch. Hellmut von Rauschenplat und „Der Funke“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 78, 1. April 2000, S. 2.

- Bernd Sösemann: Rauschenplat, Adolf Arthur Egon Hellmuth Freiherr von. In: Neue Deutsche Biographie, 21, 2003.

- Rolf Steininger: Zur Geschichte der Münchener Ministerpräsidenten-Konferenz 1947. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 23. Jg., 1975, S. 375-453.

- Irene Stuiber: Die Initiatoren und Initiatorinnen von „German Educational Reconstruction“. Eine gruppenbiographische Skizze. In: Exil, 18. Jg., 1998, Nr. 1, S. 48-60.

- Irene Stuiber: Neuanfang in Deutschland. Fritz Eberhard in Stuttgart. 1945-1946. In: Claus-Dieter Krohn/Patrick von zur Mühlen (Hrsg.): Rückkehr und Aufbau nach 1945. Deutsche Remigranten im öffentlichen Leben Nachkriegsdeutschlands. Marburg: Metropolis 1997 (Colloquium der Weichmann Stiftung, Hamburg), S. 289-303.

- Jan Tonnemacher: Fritz Eberhard 85 Jahre alt. In: Publizistik, 26. Jg., 1981, S. 604-605.

- Hannah Vogt: Die „Nelsonianer“. Der Internationale Sozialistische Kampfbund (ISK). In: Klaus Wettig (Hrsg.): 1873-2003. 130 Jahre Sozialdemokratie in Göttingen. Göttingen: Die Werkstatt 2003, S. 51-57.

- Udo Vorholt: Die politische Theorie Leonard Nelsons. Eine Fallstudie zum Verhältnis von philosophisch-politischer Theorie und konkret-politischer Praxis. Baden-Baden: Nomos 1998 (Phil. Habil. Schr. Dortmund 1998).

- Hans-Ulrich Wagner: Über alle Hindernisse hinweg. London – Remigranten in der westdeutschen Rundfunkgeschichte. In: Charmain Brinson/Richard Dove (Hrsg.): „Stimme der Wahrheit“. German-language Broadcasting by the BBC. Amsterdam, New York: Rodopi 2003, S. 139-157.

- Anthony Waine: Literatur und Radio nach dem Krieg. Ein Portrait des Süddeutschen Rundfunks. In memoriam Fritz Eberhard. In: Mitteilungen Studienkreis Rundfunk und Geschichte, 13. Jg., 1987, Nr. 2, S. 122-146.

- Franz Walter: Jungsozialisten in der Weimarer Republik. Zwischen sozialistischer Lebensreform und revolutionärer Kaderpolitik. Kassel: Sovec 1993.

- Bernhard Wittek: Der britische Ätherkrieg gegen das Dritte Reich. Die deutschsprachigen Kriegssendungen der BBC. Münster: Fahle 1962 (Phil. Diss. Münster 1960).

- Günter Zehner (Bearb.): Der Fernsehstreit vor dem Bundesverfassungsgericht. Eine Dokumentation der Prozessmaterialien. Karlsruhe: Müller 1964.

Empfohlene Zitierweise

- Hans Bohrmann: Fritz Eberhard. In: Michael Meyen/Thomas Wiedemann (Hrsg.): Biografisches Lexikon der Kommunikationswissenschaft. Köln: Herbert von Halem 2022. http://blexkom.halemverlag.de/bohrmann-eberhard/(Datum des Zugriffs).

Der Beitrag Hans Bohrmann: Fritz Eberhard erschien zuerst auf Biografisches Lexikon der Kommunikationswissenschaft.

]]>